はじめに

2025年2月に公表された第7次エネルギー基本計画(以下基本計画という)において、これからの日本のエネルギーの安定供給と、エネルギー安全保障の確保のためにはエネルギー自給率を高めることが必須であると述べ、エネルギー政策の基本的考え方として再生可能エネルギーか原子力かの二項対立的議論ではなく、再生可能エネルギー、原子力を共に最大限活用して行くことが極めて重要であることを指摘している。

これまでの基本計画における原子力に対する考え方の流れを変更する宣言として高く評価できる。原子力については多くの課題を丁寧に確実に対応して行く努力の積み上げが今後とも必要であるが、ここでは今後の原子力発電炉(革新軽水炉)の開発について早急に具体的、かつ現実的な取組みが必要であり、手をこまねいていては将来取り返しのきかない事態を惹起する恐れがあるとの危機感を国民全体で共有するために試論を述べることとしたい。

(1) なぜ、革新軽水炉開発の具体的な取組みを急いで実施する必要があるのか

①エネルギー需給見通しからみた革新軽水炉開発への取組みの必要性

基本計画ではエネルギー需給の見通しは2040年を目標年次としているため、原子力について需給上の観点からは再稼働が進めば目標達成が可能であると安易に認識され易い目標年次となっている。しかし、60年運転を前提にすれば、2040年以前に3百万kW以上が運転停止になると見込んでおり、この事実を踏まえ、2040年から先の電力需給は厳しくなると予想しているので、2040年代から順次、革新軽水炉の運転開始を実現して行く必要があると認識していると読み取れる。

②原子力発電炉開発に要するリードタイムと立地場所選定の可能性

基本計画では、原子力発電炉の開発には少なくとも10数年から20年程度のリードタイムが必要であることを認識している。さらに、立地場所について革新軽水炉は既存の原子力発電所のサイト内での廃炉建て替えを基本とすることが書かれている。しかしながら各社の原子力発電所の廃炉実施期間は30数年から40年程度かかる計画となっており、サイト内の廃炉建て替えでは新設原子力発電を建設し運転開始するにはこれから50年以上先の将来のこととなってしまう。従って、立地場所の選定はサイト内の廃炉の建て替えにこだわらず、サイト内に増設の土地面積のゆとりがある場合は有望かつ優先的な立地可能性がある場所となり得る。さらに、国が自ら先導して新たな立地候補地選定のための調査や地元対応に当たることも将来に向けて必要な行動として求められる。

③将来の電力需要の増大に対し原子力発電炉の新増設を急がなければ電力需給の逼迫を招きかねない

原子力を取り巻く環境は福島の事故以降14年の歳月を経ているものの閉塞感が漂っている。電力需要も現状では期待するほど伸びておらず電力会社の経営者は既設発電所の運転再開が順次進みつつあり、原子力発電炉の新規の建設はまだ先のことと認識しているのではなかろうか。しかし、一方でAI技術によるデジタル化は急速に進展しており、これから建設が予定されているデータセンターでは大規模な電力が必要になると予想され、電力需要は今後増大して行くことが見込まれている、2040年代以降の電力需給の安定供給確保の観点から原子力発電炉の建設に向けて直ちに取組んでいかなければ電力需給のひっ迫を招きかねないことを認識すべきである。

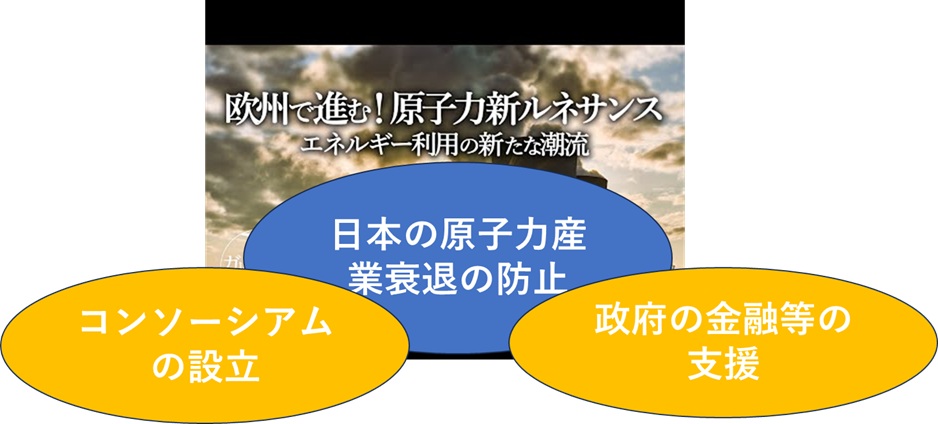

④原子力産業の崩壊をなんとしても防がなければならない。行動を起こさなければジリヒンの道を辿ることになる

原子力技術の保全、人材の継続的活用など原子力産業の崩壊を防ぐ観点から、最も有効な手段は原子力発電炉の建設を継続的に進めることに尽きると言える。建設の継続は原子力産業のサプライチェーンの輪をさらに広げると共に技術革新を生み出し、優秀な人材を呼び込むことにもつながる。基本計画においても日本がこれまで築いてきた原子力産業の基盤を維持強化することの重要性を指摘しているところである。

(2)革新軽水炉開発を取り巻く現状認識と事業環境の整備及び国民理解の深化

基本計画において、原子力発電炉の開発について、電力システム改革によって競争が進展した環境においても大規模かつ長期にわたる投資、事業期間の長さ、規制基準、バックエンド事業などに対応し、安定的な事業運営ができる環境整備を図る必要があることを述べている。

また、震災以降の新規建設案件の喪失により原子力産業、人材の基盤が脅かされつつあるとの強い認識を示している。将来的に原子力発電炉の建設期間の長期化、コスト増に加え、機器、部素材、燃料加工、廃炉などの産業基盤の技術の途絶、原子力人材の不足の回避などに対応するため、産業界、官公庁が連携した原子力サプライチェーンプラットフォームの活用について述べている。また、実施資金について民間資金のファイナンス環境の整備とともに公的信用補完の活用、投融資などのファイナンス円滑化に国が果たすべき役割についても記述している。以上のような認識論を取りまとめている基本計画はこの観点において評価されるべきものと考えるが、国はこれらの諸課題への対応のため必要資金の確保など具体的な行動が求められる。国をあげて原子力発電炉の開発に具体的に取組んでいる現実の動きを国民に伝え理解してもらうことは、日本の将来のエネルギー安全保障確保につながり、一刻も早く原子力発電炉の建設に取組む必要があることが理解されるだろう。現実の動きがなければ何も始まらないし原子力発電への関心も理解も広がらない。

(3)コンソーシアムの設営と検討課題

革新軽水炉の炉型選択や、具体的立地場所の選定をどうするか、開発実施体制の組織化、と構成者、事業実施推進全体のマネージメントの在り方、実施資金の分担方式と国の出資期待額の算定根拠など実現可能な開発プランをまず作成しなければならない。このためには開発ノウハウを有する関係者や立地候補地の自治体関係者を絞り込んでコンソーシアムを設営することが必要となる。このようなコンソーシアムを運営するには強力な先導力と実力が必要であるため、現下の情勢を考えれば内閣の決定によるコンソーシアムとすることが有力な解決策となるだろう。取りまとめリーダーにはエネルギー行政機関の役職者が望ましいと考える。

以下は今後コンソーシアムについて具体的議論が行われることになるが、筆者がイメージとしている素案は以下の通りである。

① コンソーシアム参加者

行政機関:経産省(資源エネルギー庁)+原子力安全規制行政機関

電気事業者:参加希望各社

炉メーカー等:炉メーカー及び炉メーカーが必要と考える事業者

地方自治体:青森県及び下北エリア自治体

② 革新軽水炉の選定:120万~150万kWクラスの革新軽水炉2基をベースに

③ 実施地点の選定:青森県下北エリアを前提として考える

④ 実施事業者:建設専門会社の設立 電力、炉メーカー等からの出向、協力を仰ぐ

⑤ 実施資金:国からの資金(たとえば開発必要資金の2分の1)

佐々木 宜彦記